Der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen und die Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf vergeben seit 1994 jährlich während des Rundgangs drei Reisestipendien an herausra- gende Studierende der Kunstakademie Düsseldorf. Die Stipendien sind mit insgesamt 6.000 EUR durch die Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf dotiert und sollen – deshalb bewusst nicht projektgebunden – die Studierenden dabei unterstützen, ihre künstlerische Entwicklung im Rahmen ei- ner individuell zu bestimmenden Reise erfolgreich voranzutreiben.

Die Vergabe der Reisestipendien findet bereits zum 31. Mal statt und bestätigt das nachhaltige Interesse und Engagement des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen und der Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf für die Kunstakademie und ihre Studierenden. In diesem Jahr entschied sich die Jury – bestehend aus Kathrin Bentele (Direktorin) und Clara Maria Blasius (kuratorische Assis- tenz) vom Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen sowie Stefan Drzisga von der Kunst- und Kul- turstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf – für drei Künstler:innen, die außerordentliche und sehr ei- genständige Beiträge auf dem diesjährigen Rundgang der Kunstakademie Düsseldorf zeigen:

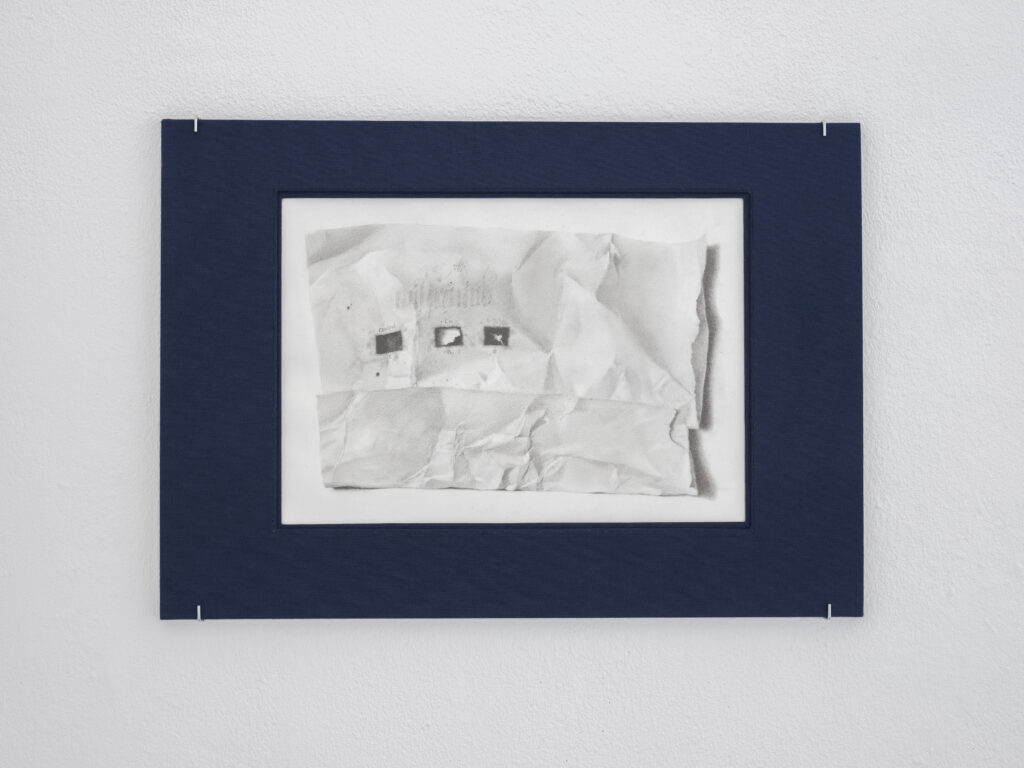

Die künstlerische Praxis von Jan Hunkemöller, der derzeit in der Klasse des Vertretungsprofessors Ed Atkins studiert, umfasst verschiedene Medien, darunter Zeichnungen, skulpturale und textbasierte so- wie kollaborative Arbeiten. Hunkemöller zeigt zum diesjährigen Rundgang drei poetische Werke, die aus einem anhaltenden Interesse an Renaissance und Barock und insbesondere Musiknotationen aus diesen Epochen entstanden sind. Ihren konkreten Ausgangspunkt nehmen die Arbeiten in der Ausei- nandersetzung mit den Materialitäten alter Manuskripte und Tabulaturen, und nähern sich diesen exemplarisch über historische Tintenherstellung, welche für die europäische Buch- und Schriftkultur prägend sein sollte. In den beiden Klassenräumen ist jeweils eine detaillierte Bleistiftzeichnung auf Pa- pier zu sehen, gerahmt von einer Art Schuber, dessen dunkelblaue Stoffoberfläche die Präsenz der zarten Zeichnungen verstärkt und an traditionelle Buchbindetechniken denken lässt. Auf Untitled (gall nuts) sind drei in einer Schachtel liegende Galläpfel dargestellt, die den natürlichen Ursprung des her- gestellten Produkts, schwarzer Tinte, symbolisieren: Für die sogenannte Eisengallustinte wurde aus den Pflanzengallen hergestellte Gallussäure mit Eisensulfat vermischt. Die zweite Zeichnung, Untitled (ink corroded paper), zeigt ein leicht zerknittertes Blatt Papier und dokumentiert den zugrundeliegenden Versuchsprozess: Anhand von drei Rechtecken lassen sich durch Verunreinigungen bedingte chemi- sche Reaktionen der Tinte mit dem Papier ablesen. In der dritten Arbeit werden die Recherchen in eine experimentelle Praxis übersetzt: In einem Inkubator liegen handbeschriebene Noten- und Schriftblätter, bei denen es sich um Notation und Text des Lautenlieds Flow My Tears des elisabethanischen Kompo- nisten John Dowland handelt, welches repräsentativ für diese Zeit und damit verbundende Melancholie steht. Innerhalb der Vorrichtung wird eine Reaktion der eisensulfathaltigen Tinte mit dem Trägermaterial Papier provoziert, die zu Bruchstellen bis hin zur vollständigen Zersetzung des Papiers und damit zur Unkenntlichmachung der jeweiligen Inhalte führen kann. Der „Brutkasten“ fördert hier also nicht das Wachstum, sondern den Zerfall einer Substanz. Die Problematik dieses sogenannten Tintenfraßes, im Allgemeinen vor allem im Hinblick auf Fragen der Konservierung und Restaurierung relevant, spricht insofern zugleich Themen wie Anachronie, Permanenz und Tradition an – und weist nicht zuletzt auch ästhetische Qualitäten sowie astrologische Referenzen auf. Auf Vergangenes und Vergängliches ver- weist auch der Titel der Arbeit, Old Tears: alte Tränen oder Risse. Darin hervorgerufene Bilder stehen dem kulturellen Verständnis von Schrift und Text als Mittel des Greifbarmachens und Festhaltens ent- gegen und verweisen gleichzeitig auf zeitgenössische Diskurse rund um Datenverlust und Kulturerbe.

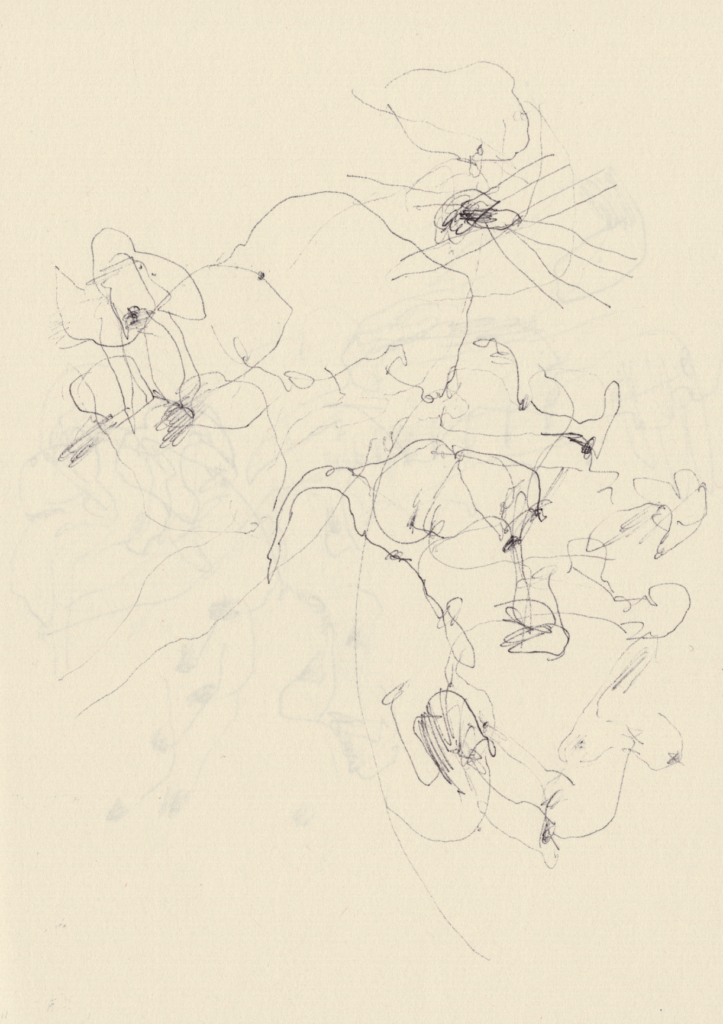

Christi Knak Tschaikowskaja studiert in der Klasse Gregor Schneider und arbeitet primär in den Be- reichen Malerei und Performance, die in der Rundgangsarbeit miteinander verbunden werden. Im Raum installiert ist Partitur, eine sich aus mehreren quadratischen Modulen zusammensetzenden Arbeit aus Papier und Holz, die sich durch eine besonders feine und unmittelbare Formensprache hervorhebt. In rhythmischen Abständen auf die Furnierplatten angebracht sind neun kleine Papierzeichnungen im Hoch- und Querformat, die von einem intuitiv und performativ erscheinenden Gestus geprägt sind. Durch die Gegenüberstellung mit einer performativen Arbeit wird das aktivierende, vielleicht sogar akti- vistische Potenzial von Malerei und Zeichnung erforscht. In der Performance tenderness as part of a FLINTA rhythm mit Hyunsoo Auo, Elena Fellisch, Katharina Randerath, Emma Stacey, Mihyun Ko, Nai- An Chen, Lea Frensch, Dilara Raika und Naomi Nikita Lo sowie Kostümen von Blanca Barbat fragt Knak Tschaikowskaja nach den Möglichkeiten der Entspannung eines kollektiven Körpers. Dadurch wird die gesellschaftliche (Ab-)Wertung von „Anspannung“ als Symptom fehlender Fürsorge und Rücksicht- nahme offenbart. Die Performance reiht sich ein in eine Anzahl von Arbeiten, in denen sich Knak Tschaikowskaja mit Gemeinschaft, Diversität und „Lebensräumen“ auseinandersetzt. Performative Pra- xis wird dabei als Enklave der Hoffnung verstanden, als alltägliche Utopie, welche eine parallele Wirk- lichkeit vorstellbar und – durch die gemeinsame Performance – praktisch erlebbar und damit real kon- struierbar macht. Die wandbasierte Arbeit dient der Performance sowohl als choreographische Grund- lage als auch räumlicher Hintergrund – und überdauert zugleich die vergängliche Begegnung und kör- perliche Erfahrung der Aufführung als physisches Dokument. Über die verschiedenen Elemente der Arbeit hinweg lässt sich dieser zeitliche Aspekt nachverfolgen: von der akzentuierten Hängung der mo- dularen Wandarbeit über die taktbasierte Gliederung des Tanzes bis hin zur inhaltlichen Auseinander- setzung mit dem interdependenten Wechsel zwischen An- und Entspannung.

Lilli Lake studiert bei Nina Canell, einer neu berufenen Professorin für Bildhauerei. Lake arbeitet mul- timedial und performativ und entwickelt ihre Arbeiten oft ortsspezifisch, aufbauend auf field recordings, gefundenen Materialien oder vorhandenen Klängen. In ihrer neuesten Arbeit befasst sich Lake mit dem Atem als phonetischen Rhythmus und den physischen und klanglichen Qualitäten von Luft. In code exhale II lässt sie gewissermaßen das Material selbst „performen“: Zwei nebeneinander platzierte Pa- neele, die aus Fragmenten eines Parkettbodens bestehen, sind teilweise von mit Wachs beschichtetem Papier bedeckt. Darauf wurden lose Saiten von Instrumenten geklebt, bei genauem Hinsehen lassen sich außerdem kleine, in das Wachs geritzte Buchstaben entdecken. Dieses „h“ impliziert den Akt des Ausatmens und wird zum Träger einer Ausdrucksform, die über Sprache hinausgeht. Während sich dieser diagrammatische Code in dem Material abdrückt, definiert letzteres einen eigenen Klangraum: Auf das offenliegende Parkettstück hat Lake einen Exciter montiert, einen Körperschallwandler, der eine Oberfläche – hier das Holz – als Resonanzkörper nutzt, zum Schwingen und damit Klingen bringt. Ver- bunden mit Tonaufnahmen von Atem und angeschlagenen Saiten werden Netzwerke von Bewegungen und Spuren behandelt, nicht Wahrnehmbares wird sicht- und hörbar gemacht. Der Atem – vor allem die erschöpfte Atmung von Frauen – wird hier als eine Form des wortlosen Widerstands betrachtet. Die Arbeit ist Teil einer größeren Werkreihe, die sich mit diesem Thema beschäftigt und im Vergleich zu früheren Arbeiten Lakes auf ähnliche, wenngleich subtilere Weise an ökologische und feministische Diskurse anknüpft. Sie steht darüber hinaus stellvertretend für einen untersuchenden, ergebnisoffenen Wahrnehmungs- und Entwicklungsprozess, bei dem die Synergien zwischen Materialien und ihr Ver- hältnis zur Umgebung im Vordergrund stehen. Ebenso wie die anderen ausgewählten Positionen über- zeugte auch Lake die Jury mit einer medienübergreifenden, tiefgehenden und materiell anregenden Arbeitsweise.

Foto Credits:

Jan Hunkemöller, Untitled (ink corroded paper), Installationsansicht Kunstakademie Düsseldorf, 2025, Foto: Ronja Greiner

Jan Hunkemöller, Untitled (ink corroded paper), Installationsansicht Kunstakademie Düsseldorf, 2025, Foto: Ronja Greiner

Lilli Lake, code exhale II, Installationsansicht Kunstakademie Düsseldorf, 2025, Foto: Juri Löchte